(一)国美

近日,国美和黄光裕对簿公堂。黄数度账面身价达中国首富,而国美则为其发家之源。华人企业之创办者,虽有段永平远离步步高,邢火源减持思捷等事例。但创业者多数念旧,尤其重视其发家之源,其原因是创业来之不易,打天下尚需有一帮兄弟,昔日班底,也是未来发展之依靠。一手创办的企业,更是视若亲儿,与自己一手创办的企业对簿公堂,世间之事,意料之外,良有以也!

在一个高速发展的经济环境下,做生意需要大量资本金,财力雄厚者,比没有资本金的,有更多有利条件,比如可以获得银行更低贷款,又可以要求供货商低价供货,甚至可以利用市场波动,趁机囤货,又或可以放款给客户、削价抢生意,更可以利用扩容大战挤垮对手,财力雄厚之好处,不一而足。如同林森池在《证券分析实践》中所说,70年代以后,整体金融体系气氛,鼓励小百姓的零散资金入市供有才能的企业家创业。

相较于无限大众,单靠某一家族财力,企业多数大极有限。比如笔者之前所探讨,纺织行业中,溢达属于家族生意,在数年间的持续扩产大战中,便不能建立起足够的规模经济,以阻止后来者鲁泰、雅戈尔的扩展。因此,现代资本主义体系下,要将生意做大,多数公司选择上市募集资本这一条路。

但上市也有其利弊,一旦股票上市,虽然可以利用资本市场不断融资,壮大企业发展,同时也与其他小股东分摊风险,但随之带来的,也有其他问题,比如企业运营再不能如原先一般,由创办人一手遮天。而是凡大事均需向社会公众交代,财务更必须透明。重大决策也需遵循投票程序执行。而对作为创办人的大股东而言,最重要的便是股权被摊薄。由于现代企业组织推崇股权和经营权分离,大股东除非是自己赤膊上阵,操控企业运营,否则,便需委托经理人代为运营,从而产生委托-代理问题,届时大股东对企业的影响,便依赖在董事会上的投票权,其所占股权份数异常重要。

在企业发展过程中,多数企业会将每年所得利润的一部分分红给股东,剩余部分则留下以做日后发展,但若高速大规模扩展,则还需不时增发股票,募集新资金入伙。每一次增发,如果大股东不随之追加资金摊份数,便会摊薄股权。又或有时通过股权置换兼并,收编其他企业,从而导致股权被进一步摊薄。一旦股权过薄,便容易有丧失控制权之危险。

国美此次的例子,是为一极典型例子,黄光裕以家电零售业的国美为载体,发展地产等其他业务。2006年4月,竞争对手永乐、大中宣布一年内完成合并。起因于大中准备联合永乐,对抗国美,孰料永乐使诈,转手投降国美。随后,7月国美宣布并购永乐,收购方式是 换股加现金,每股永乐对价0.3247股国美,外加每股永乐获得0.1736港元现金,合计每股永乐总对价2.2354港元,交易总金额52.68亿港元,收购永乐。由于之前永乐已经与大中签约合并,因此,国美趁机一气将永乐、大中一并吞下,在外人看来,国美仅以现金4.09亿港元便可获得永乐、大中数百亿资产控制权,财技极其惊人!一时风光无二。

世事往往盛极而衰。此时是黄氏事业达到顶点之时,也已为当局盯上。对其所掌控股权而言,隐含的未被发觉的因素是,大股东黄光裕的控股权被逐步稀释。转折点,便是在2006年该次收购。而兼并永乐,原创始人陈晓千里走单骑,只身入国美,更是日后之患。

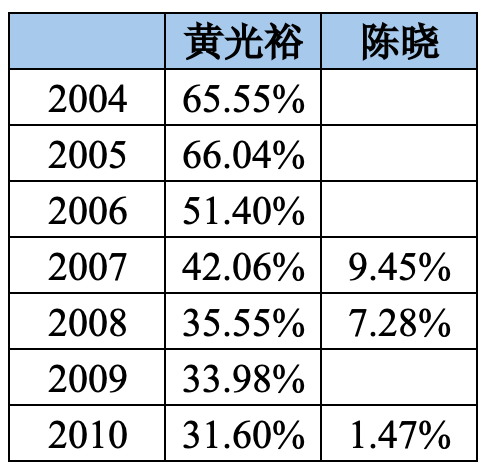

之前,未兼并永乐、大中时,黄氏控制65%以上的绝对控股权,兼并之后,稀释为51.4%。不久,黄氏落难,一方面资产被香港证监冻结,另一方面,个人则忙于应付地产的现金流短缺问题及大陆当局,不得不出售股权以获得现金。2008年11月21日,黄光裕被抓。此前,其股权已进一步稀释至42.06%,黄被抓之后,2009年6月22日,国美公布融资方案,引入战略投资者贝恩。将股权稀释至33.98%.

之前,未兼并永乐、大中时,黄氏控制65%以上的绝对控股权,兼并之后,稀释为51.4%。不久,黄氏落难,一方面资产被香港证监冻结,另一方面,个人则忙于应付地产的现金流短缺问题及大陆当局,不得不出售股权以获得现金。2008年11月21日,黄光裕被抓。此前,其股权已进一步稀释至42.06%,黄被抓之后,2009年6月22日,国美公布融资方案,引入战略投资者贝恩。将股权稀释至33.98%.

本来,占35%以上股份也非常安全,因为已经超过三分之一。大部分投票权都设定以三分之一为绝对否决权,因此,可以阻止大部分管理层的决定。但期间,黄光裕失去自由,陈晓主政,2009年7月,国美电器通过高管奖励计划,向公司部分董事和上百名高管发行3.83亿新股。以陈晓为代表的7人管理层团队因奖励计划所获得的股份约占新发行股份的三成。此举一方面进一步稀释黄氏股权,更策动黄氏旧部日后倒戈兵变。而此时黄氏占股变成不足三分之一。

双方争夺之关键,便是控股权之比例,陈晓趁着黄光裕落难,现金流短缺之际,利用管理层身份,不断试图增发,摊薄大股东股权。当日利用管理层身份引入贝恩,除了将贝恩的资本,与其个人去留捆绑之外。又另设条款,允许管理层增发20%股份。以国美电器已发行总股本150亿股计,若增发20%即30亿股,则总股本将达到180亿股。如果黄光裕家族不参加增发,其股权将被摊薄至28%。同时,如果贝恩资本全额认购10%的增发股份,加上其可换股债券所包含的9.4亿股权利全部转股增加5%的股权,那么陈晓和贝恩资本合计持股将达25%。28%对决25%,届时又是未知之数。所以,黄光裕虽身在狱中,但提出的动议,却是以取消管理层增发20%权利为当务之急,其次才是将陈晓驱逐出管理层。

从2005年开始数年间,黄氏持股,不断被稀释,最终导致收购回来的永乐电器的原创始人陈晓,以管理层身份,试图将黄氏家族驱逐出上市公司国美的运营之中。此次对簿公堂,鹿死谁手尚未可知,但追溯原先之起点,则是黄氏收购永乐之时。当日大获全胜之时,岂意日后变局如此!若果当日黄氏不兼并永乐、大中,则黄氏除了掌控绝对控股权之外,也不至于管理权旁落。过度兼并,一方面引狼入室,当遭遇当局阻击之时,引入的管理层,趁其病,索其命,试图反客为主。而黄氏控股权被稀释,导致其失去最后一道安全屏障。

(二)长实和香港地产

国美的例子说明,股权过于稀释,便容易为人阻击。同时,也容易发生管理层的内部人问题。比如汇丰股权高度稀释,因此运营变成完全依靠管理层自律。管理层若果不努力自律,便有机会出现管理层利用小股东多数无法集体行动的特点,反客为主,上述国美引入陈晓便是一例,而国内企业,万科又可能为一例。虽然美国传统强调治理结构,职业管理人独立,但依据中国文化传统,笔者对有明星经理人的企业,一向存有严重戒心。当逻辑上,无法寻找到管理层置小股东利益于心上之依据及博弈制衡,完全依靠管理层自律,殊不可靠。真正有实力的企业家、资本家,从不放弃在股权上的绝对控制权。

写完国美,来看看长实。观察过往香港并购之事例,更可以看到这一点。香港过往30年,最为辉煌,也最为畸形的产业,便是地产业。其中以李嘉诚的长江,郭得胜的新鸿基,和李兆基的恒基、陈启宗的恒隆为著名。

70年代,香港华资崛起,与洋资争雄,李嘉诚为其表表者。李氏的旗舰企业,长江实业,取 长江不择细流 之意,除了在业务上四处出击,也通过收购兼并,涉足各种产业。

1972年,长实挂牌上市,股价受追捧,其股票被超额认购65倍,李氏趁机印刷股票收购实物地产,仅1973年一年,长实便5次发行新股。1976年,又再次发行2,000万股收购地皮,4年间,楼宇面积增加17倍。李嘉诚再将地皮发展成为楼宇,兼采用卖楼花的方式预收现金,从而获得大量现金。高价印股票换地皮,再将地皮发展卖出,换钞票回来,李氏这套武功,正是最正宗的以股市为载体 空手套白狼。

1978年,李氏偷袭九龙仓,虽未成功,但却获得6,000万港币盈利,全身而退。转而将目标转向和记。和记当时业务出现问题,由汇丰接管,汇丰承诺当和记出现盈利后,将转售出去。李嘉诚在偷袭九龙仓一役中,卖了个人情给汇丰,转而获得收购和黄的优惠条件。

按照当时的收购条件,长实以每股7.1港元的价格,收购9,000万股和黄股票,成为占已发行股票的22.4%的最大股东。总计6.39亿,但长实不需实时支付全部,只需首期支付20%,即1.28亿,余数于未来2年延期支付。最优惠的条件在于,该笔首期款项,李嘉诚不付一文,完全来自汇丰前一天的贷款。因此,实际上,长实收购和黄,类似于零首期买资产,空手套得和黄58亿资产净值,只需李氏日后有源源不绝现金流可以支付余额,便可以顺利收购。在这个过程中,并没有摊薄李氏在长实的股份。

1979年,李嘉诚购入和黄之后,更于同年出任董事,在此后一年多时间内,李氏不断买入和黄股票,到1980年底,长实所持有和黄股票,已经超过40%。1981年,李正式出任和黄董事局主席。

收购和黄,对于李嘉诚的长江实业来说,实际上是一场极其重大的转折点。李说:

踏入1970年代,我的实力比较好,开始注意外资控制的机构,发现他们用很少的股份,便可控制庞大的资产,假如我能够收购这些公司,不但能获得庞大的资产,也能得到非常有用的人才,有助于我开展跨国公司的运营。

长江实业之前的业务,是从塑料花工业转向地产,而和黄所涉及业务,为当年雄心勃勃的祈德尊上校所留下,经营业务几乎无所不包,涵盖地产、财务、保险、酒店、船坞、货仓、药品、进出口等,以规模而言,仅次怡和。相当部分业务,李氏并不熟悉。兼并和黄,使李氏长江实业,成为一家真正的跨国跨行业的巨型航母。

李氏在收购之后,并没有完全全面接管,而是安抚原有外籍高层,强调和黄业务上的独立性。当时的管理层,是在 公司医生 韦理离开后留下的以李察信为行政总裁的旧班底,李察信希望长实和之前的大股东汇丰银行一样,不过问和黄事务,保持管理层的高度独立。而同时,则对和黄之内的华人管理人员,不断排挤,防止他们投向长实。李嘉诚对此,采用缓兵之计,一方面进行安抚,同时,继续利用现金增持股份。

1983年底,和黄在地产上的业务利润暴增,管理层试图留下该笔资金以壮大公司实力,李嘉诚则主张派发巨额分红,至此,大股东与管理层冲突台面化。最终,李氏作为大股东,令到该笔派息得以执行,除派末期息0.42港元之外,还派出特别红利4元。最大得益者,当然便是大股东长实,共获得7亿港元。(该笔红利金额已经超过当年购入和黄最初的本金。)通过派发巨额红利,大股东一方面削弱了管理层可动用的资金能力,同时长实又可利用红利进一步增持股份。随即,之前留下的管理层三大巨头出局,李氏完全掌握了和黄控制权。

回顾长实收购和黄,再将原有掌控企业的管理层踢出局的过程,整个链条便是:利用银行贷款,用延期现金收购股权,再将资产盘活之后,派出巨额红利,利用红利还本及增持股权,获得绝对控制权,从而削弱管理层的内部人控制问题。

此后,李嘉诚收购港灯,同样利用的是大量现金作为吸引,在置地债台高筑时,低价收购港灯,而不摊薄股权。更有甚者,一旦运营上需要高度控股,比如收购赫斯基后,和黄财报不佳,李嘉诚更动用私人资金35亿港元,全盘收编赫斯基,彻底掌握管理权。

观察李氏整个资本运作,核心要点是从不放弃其旗舰企业长江实业的绝对控股权,所兼并回来的企业,多数采用现金收购。所收购动用的现金,或者来自银行借款,或者来自历年所收取分红。在获得企业运营控制权之后,每逢股市高潮,便逢高派发,比如1987年,逢股市高潮,旗下四大企业长江、和黄、嘉宏、港灯,一起集资逾100亿元,创香港历史集资之最。此举虽然会摊薄大股东股权,但集资之后,李氏利用该笔资金,发展业务,赚到钱之后,又派以高额分红,作为最大股东,李氏将分红积蓄起来,等到股市低迷时,趁低以现金在股市吸纳自己企业股份,从而保持李氏在运营中的绝对控股权。

从以下数据,可以看出这一过程,2008年,海啸之后,股价低迷,根据港交所股权资料统计,自2009年2月起至今年4月15日,李嘉诚频繁增持长实股份,总次数达到63次,共约4,111万股,涉资近41亿元,到6月份,先后12次增持长实、9次增持和黄,涉及金额分别达1.45亿港元及3,160万港元。截至7月,李嘉诚持有长实及和黄的权益分别增至42.11%及51.92%。可以看到,李嘉诚深谙财技之同时,非常重视保持绝对控股权。

这整个过程,真正吃亏的,是在股市高潮时,高价买入 大蓝筹 或者明星股,而后又在低位将其卖回给李嘉诚的小股民。(情况一如在新股上市时,高价追入的小散户。)因为博弈的对象,是掌握充分信息的大股东和信息不对称的小散户,而两者所掌控的资金和耐心,又截然不同。只有那些低价买入,又耐心持有到获得高额派息的投资者,才能搭乘到李嘉诚的顺风车。

另一个例子,是新鸿基地产,创立于1972年的新鸿基地产,主要从事地产发展和投资。1992年底,新鸿基地产市值超越李嘉诚的长江实业地产,成为香港市值最大的地产公司。郭家股权设计极其复杂,目的是防止三兄弟分家,摊薄股权,因此所计算的股权占比,也为约数,截止2009年底,郭家持有新鸿基地产约42%以上的股权。陈启宗在2005年公开大学的演讲上说,

香港地产业中,新地郭氏兄弟家族,在不断壮大中,仍保持对企业的高度控股权,实属罕见。

此举正显示出有才能的企业家,从不愿意失去控股权。

林森池也在《平民资本家》中,以另一家地产业,恒基为例子,指出李兆基在以挤牛奶式收取历年分红之后,不再投入增持恒基地产的股权,而是另立私人基金投资,通过观察这一迹象,说明李氏正在从地产向投资换马,小投资者不需再持有其股票。因此,对于小投资者来说,观察所购买企业的股权结构,监督大股东的持股行为,对于长线投资来说,是一个极其重要的事项。正是大股东的意愿,决定了管理层逐年的分红情况,而这又会为小投资者的投资组合,带来新的变数及新的选择权。

下一篇,探讨鲁泰控股权。

Michael Chen 2010-8-16